冬期に引き続き、今年も「ELEC春期小学校英語教育workshop」が、3月下旬、3日間にわたって開催されました。新年度の準備で何かと忙しい時期にも関わらず、昨年度を大きく上回る数の先生方にご参加いただき、英語教育への関心と熱意の高まりを感じる研修会となりました。

本記事では、文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 外国語教育推進室 教科調査官の早川優子先生による研修の内容を一部ご紹介します。

早川先生の貴重な講義から得られた学びを、読者の皆さまの英語教育にも役立てていただければ幸いです。

講師紹介:早川 優子 文部科学省(教科調査官)

山梨県内の小学校教諭、同県教育委員会指導主事、小学校教頭を経て、現在、教科調査官として小学校における外国語教育の発展にご尽力されています。

教育課程全体に関する研修活動にも力を入れており、令和6年7月に大分県で開催された「未来を創る学力向上支援事業」では、小・中学校教員を対象に、小学校外国語教育の指導方法や評価方法についての協議会を主導し、現場の教師に向けた支援活動も展開されました。

ー 小学校外国語教育における指導と評価の一体化の在り方 ー

(2024年度 ELEC春期小学校英語教育workshopにて)

小学校外国語教育の現状と成果

まず初めに、令和4年度小学校学習指導要領実施調査の結果をもとに、小学校における外国語教育の全面実施後に見られた成果と課題についてご紹介いただきました。

調査結果によると、英語の学習に対して肯定的な回答の割合が高く、特に「今後もっと、英語を聞いて相手の言いたいことがわかったり、英語で自分の考えや気持ちなどを伝え合ったり、発表できるようになりたい」といった意欲的な声は、全学年において高い傾向が見られ、児童の英語学習に対する関心と意欲の高まりがうかがえる結果となっていました。

一方で、「考えや気持ちなどを伝え合ったり、発表したりする活動」に関しては、教師の指導に対する認識と、児童の受け止め方にギャップがあることも明らかとなりました。このことから、児童が自分の考えや気持ちを英語で適切に表現する力を育成することが、今後の大きな課題の一つであると指摘されました。

さらに、この調査結果を踏まえて、今後どのような指導の改善が考えられるか、また、外国語活動から外国語科への円滑な接続を図るために大事にすべきことは何かについて、参加された先生方とのディスカッションが行われました。

小・中・高 連携の重要性

小・中・高での連携を強化するため、早川先生は校種を超えた授業動画の共有を推進しています。教師間の学び合いを促進し、指導方法や学習評価の改善を目指しているとのことです。これにより、教師たちが互いに学び合い、実践的な指導方法を取り入れやすくなるとされています。

指導と評価の一体化

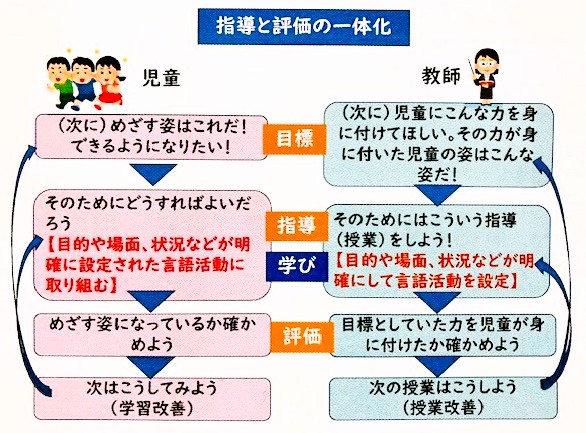

指導者が児童の学習状況を的確に把握し、必要に応じて学習内容や学習方法の改善を図るためには、全体を見通したコーディネートが重要であることが示唆されました。

そのためには、まず各単元において児童に身に付けさせたい資質・能力を明確にし、さらに、それらを達成した児童の姿を具体的にイメージすることが大切であると教えていただきました。

目指す児童の姿を明確に描くことで、その単元で扱うべき言語材料が自ずと明らかになります。そして、それらの表現を児童が実際に使いこなせるようになるためには、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などを明確に設定し、繰り返し言語活動に取り組ませることが重要です。

また、指導者自身が単元全体の指導の見通しを具体的に立てておくことで、授業中に児童が「何ができていて、何ができていないのか」を的確に捉えることが可能になります。その結果、児童一人ひとりの実態に応じた、より効果的な指導や学習の改善へとつなげていくことができるのです。

最後に・・・

今回の研修を通じて、小学校から高等学校に至るまでの教育課程を見通した連携の大切さ、そして英語教育の質の向上について、深く学ぶことができました。中でも、児童・生徒の英語力を伸ばすためには、教師同士が互いに学び合い、協力し合う姿勢が欠かせないという点が強調されていたのが印象的です。

遠方からキャリーケースを持ってご参加くださった先生方が、ディスカッション形式の研修において活発に意見を交わす姿からも、その熱意がひしひしと伝わってきました。また、早川先生が一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、ときにはメモを取りながら現場の声を丁寧に受け止めておられた姿勢にも、深い敬意と共感を覚えました。

研修を通じて交わされた真剣なやりとりの数々は、まさに「学び合う場」としての研修の理想形だったと言えるでしょう。

今後も、早川先生の研修活動をはじめ、現場の先生方の実践や交流を通して、日本の英語教育がより一層豊かに発展していくことを心から願っています。