土屋進一(西武文理大学専任講師)

はじめに 2024年に西武学園文理高等学校で新設されたクリエイティブクラスは、これまでの学校教育が抱える課題を改善し、生徒一人ひとりの個性や能力を最大限に引き出すことを目的として誕生した。本クラスは、PBL(Project/Problem Based Learning「課題/問題解決型学習」)や探究学習(Inquiry Based Learning) を通して、問題発見力・解決力やコミュニケーション力、想像力やチームワーク力などの非認知能力を育むことを目指している (土屋, 2024)。本稿では、クリエイティブクラスの立ち上げ後、初年度の論理・表現Ⅰの実践を振り返り、その成果と課題、そして次年度に向けた展望を述べたい。

1.実践の概要

筆者の担当科目「論理・表現Ⅰ」(英語)では、スピーチ、プレゼンテーション、ディベート、教科横断型授業といった実践的な活動を中心に授業が展開された。

1年間の学習テーマは、1学期の自己紹介から始まり、既存の書店の存在意義、2学期には、世界の水問題やフードロス問題、3学期には、フェアトレード問題といった個人から社会、さらに世界の諸問題へと広げ、探究することで深い学びにつながるよう工夫していった。これらの活動を通じて、生徒たちは実際に世界で起こっている諸問題に触れながら、英語による論理的な表現力や発信力を向上させることができた。

2.教育上の工夫と成果

1年目の実践では、下記の7つの要素が特に成果を上げたと感じている。

(1) PBL型学習の導入

生徒はグループで水問題やフードロスの解決策を考え、プレゼンテーションとして発表した。この活動により、問題解決力だけでなく、協働性や自己表現力も向上させることができた。

(2) オーセンティック教材の活用

トピックに関連する信頼性の高い資料やデータを用いることで、生徒たちの関心を引きつけることができた。特に夏季休業中の課題は、2学期の最初に扱う水問題のテーマの背景知識を培うため、オーセンティックな素材を教材化し、課題と授業内容の連携を図ることで、2学期の授業や探究型学習をスムーズに行うことができた。また、冬季休業中の課題においてもフェアトレードに関する現実社会の状況を反映した素材を教材化することで、3学期の授業内容をより効果的にすることができた。

(3) 反復練習とフィードバックの重視

SpeakingやWriting活動では、反復練習と教師のフィードバックを通じて、個別最適化を図りながら生徒の言語能力の向上を支援した。具体的には、土屋(2025)において「ぐるぐる方式」での個別最適化を図るSpeakingの指導実践例を参照されたい。この「ぐるぐる方式」とは、靜 哲人氏が提唱した学習形態で、学習者が円状に並び、順番に教師へアウトプット練習を行うことで英語運用力を高める方法である(靜, 2009)。学んだ内容を繰り返し使うことで知識の定着と実践的なスキルの向上を図り、ロールプレイやディスカッションを通じて即時的なアウトプットを促進する。この形式は、生徒の主体的な学びと成功体験の積み重ねを通じて、学習意欲と自信を高める効果もあった。

(4) 翻訳機の効果的な使い方の指導

英語学習やプレゼンテーションの準備において、翻訳機を正しく効果的に活用するための指導を行った。

まず、翻訳機が生成する内容が、必ずしも学習者自身の英語力に合うとは限らない点を指摘した。例えば、難解で高尚な日本語をそのまま入力すると、翻訳結果が自分のスキルを超える難しいものになりがちである。しかし、平易な日本語に言い換えることで、より適切な単語や構文が生成される可能性が高まる。この工夫により、翻訳機の活用がより実用的になるだけでなく、英語スキルそのものの向上にもつながる。

さらに、翻訳機が生成した英語をそのまま使用するのではなく、コンテクストの中での単語使用の適切さを確認するとともに、自分の理解に基づいて調整することの重要性も強調した。このプロセスを通じて、翻訳機を単なる便利なツールとしてではなく、学習の補助として活用する姿勢を育むよう指導した。

翻訳機の効果的な使い方を指導に取り入れることは、英語力の向上に寄与するだけでなく、生徒が自律的な学習者として成長する一助にもなることが期待される。

(5) プレゼンテーション活動の段階的発展(個人→ 協働 → 個人)

クリエイティブクラスでは、プレゼンテーション活動を次のような段階的な形式で設計した。

1学期は、個人プレゼンテーションを2回行い、生徒一人ひとりに挑戦の場を提供した。最初のプレゼンテーションでは、難しさを体験しながら軽い失敗やうまくいかない経験を味わう場をあえて設けた。これにより、次のプレゼンテーションで生徒が粘り強い取り組みの中で、自らの学習を調整しようとする姿勢を育むことを目指した。また、1回目の経験を踏まえ、改善に向けた努力を通じて、「学びに向かう力」を育むと同時に、レジリエンス(挫折や困難を乗り越えて成長する力)の育成も図った。

2学期には、グループプレゼンテーションを2回実施し、協働性を学ぶ機会を提供した。異なる意見を共有し合い、合意形成を目指すプロセスを通じて、チームでの問題解決能力を高めることを目的とした。

3学期には、再び個人プレゼンテーションに戻り、1学期と2学期で得たスキルや学びを個人レベルで統合する機会を設けた。この最終プレゼンテーションでは、生徒の成長が最も顕著に見られた。

この段階的なアプローチにより、生徒はプレゼンテーション活動を通じて、個人と協働の両面での学びを深め、主体的に取り組む姿勢を身につけた。

(6) 生徒の成長実感を促す振り返り活動

プレゼンテーションやディベートなどの活動の後には、自分のパフォーマンスに関する振り返りを行い、過去の自分と比較することで毎回のパフォーマンスに対する成長実感を確認した。特に、過去に記録した映像を見返したり、自己評価シートを用いて直近のパフォーマンスと比較したりすることで、具体的な成長ポイントを実感できるように工夫した。これにより、生徒は努力の成果を明確に捉え、自信を深めることができた。

(7) 多面的な評価基準の導入

パフォーマンス評価では、内容の論理性、言語の正確性、発音や伝え方、協働性など、多角的な視点から生徒を評価した。また、生徒自身が仲間の良い点を見つけて評価する相互評価を取り入れ、学びを深めた。さらに、最終成果だけでなく、準備や練習の過程で見られる努力や成長を形成的評価として重視し、生徒が記入した振り返りシートも評価に反映した。

3.指導実践例

ここでは、2学期に実際に行ったグループプレゼンテーションの指導例を見ていきたい。

【テーマ1】日常の食べ物と仮想水(Virtual Water)について(Group Presentation)

(1) 目的

生徒が日常の食べ物に関連する仮想水について調査し、英語で解決策を提案するプレゼンテーションを通じて、食と水資源の関係性をグローバルな視点で深く理解する。

(2) 活動内容

①導入

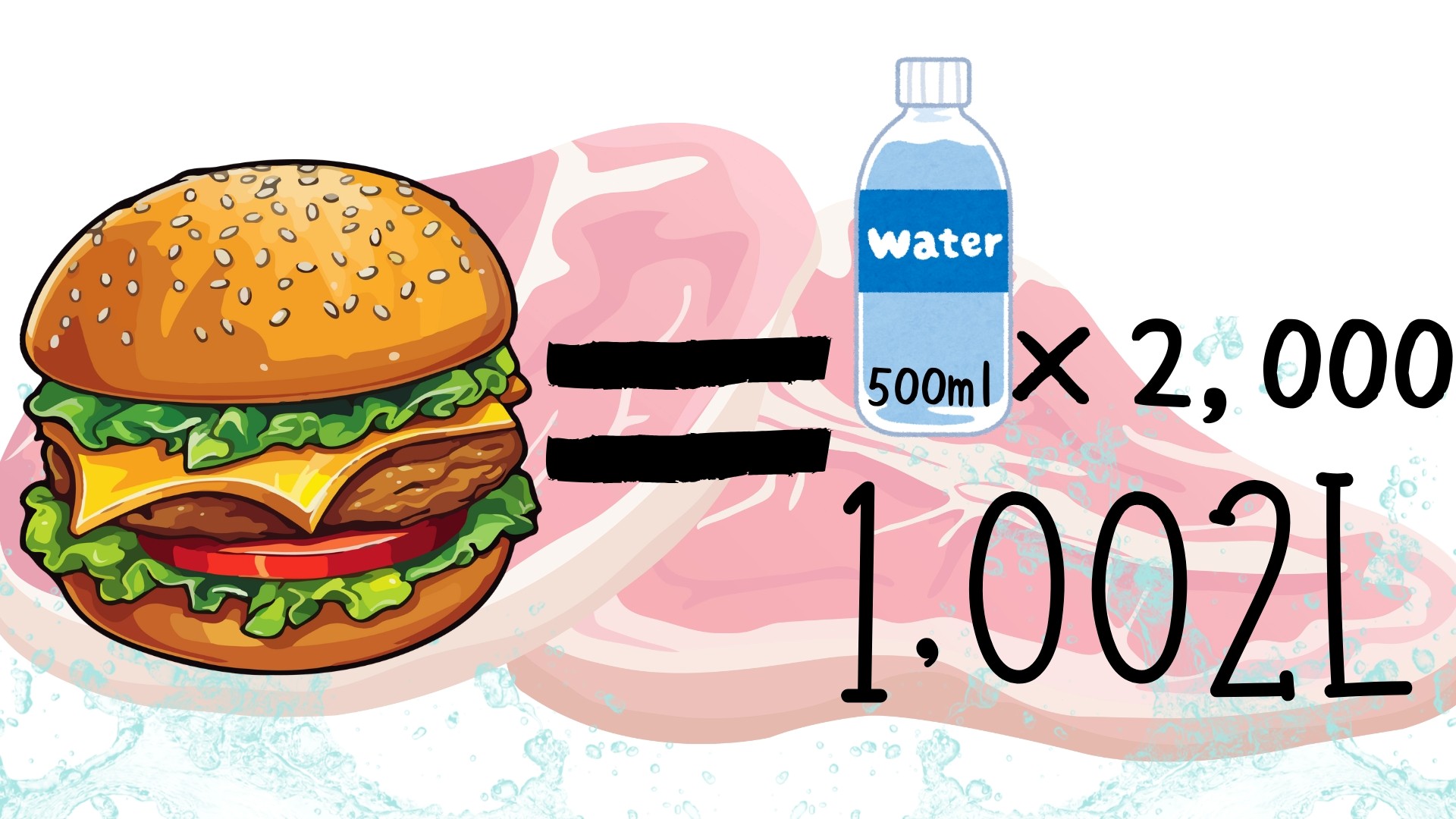

教師が仮想水とは何かを簡単に紹介する(例: 1つのハンバーガーの製造に約2,400リットルの水が使われる)。生徒が食べ物と水資源のつながりを直感的に理解できるよう、短いビデオや統計データを提示する。

②グループ分け

4~5人のグループに分かれる。各グループは特定のテーマ(例: 人気のある食品、肉と植物由来の代替品、持続可能な食の選択など)を担当した。

③調査活動

各グループは次のポイントを調査した。

• 背景: 食材や食品の製造過程でどれだけの水が使用されるか。

• 現状: 世界的な水資源の現状と食料生産が与える影響。

• 影響: 水資源の利用が環境や社会に及ぼす具体的な影響(例: 水不足、環境破壊)。

• 解決策: 食生活の改善、持続可能な代替品の利用、政策的アプローチなど。

④情報整理

• 信頼性のある情報源(国際機関のデータベース、学術論文など)を使用してデータを収集する。

• 情報の正確性と視覚的な分かりやすさを意識してスライドにまとめる(図1)。

(図1:生徒が作成したスライド)

⑤英語でのプレゼンテーション作成

• スライドの構成を考え、明確な英語で内容を表現する。

• 教師が専門用語や英語表現についてサポートを行う。

⑥発表とフィードバック

• 各グループがプレゼンテーションを行い、他のグループと質問・意見交換を行う。

• 教師が発表の内容や表現について具体的なフィードバックを行い、さらなる深掘りを促す。

【テーマ2】フードロスの現状と解決策(Group Presentation)

(1) 目的

生徒が世界的なフードロス問題に関する知識を深め、具体的なデータや事例をもとに解決策を考え、英語で発表することで問題解決の視点と表現力を養う。

(2) 活動内容

①導入

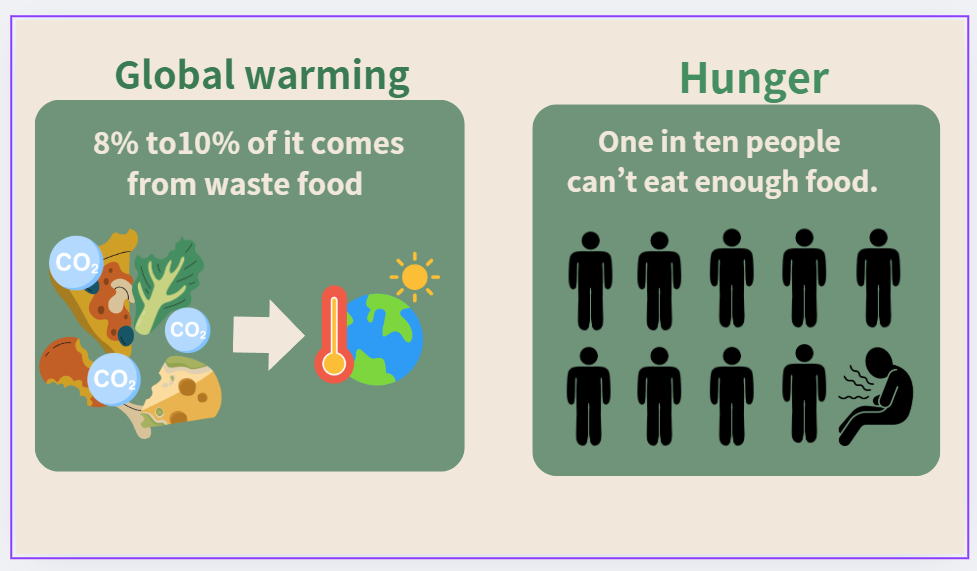

教師がフードロスの定義と世界的な規模を紹介する(例: 世界では年間約13億トンの食品が廃棄されている)。動画や写真を用いて、生徒が問題の深刻さを理解できるようにする。

②グループ分け

4~5人のグループに分かれる。各グループは次のトピックから1つを選択して発表内容を作成する。

• フードロスの現状とその影響

• 日常の食べ物に含まれるフードロス

• 食品ロス削減に向けた企業の取り組み

• 食品廃棄の環境への影響

• フードロス削減のためにできること

• その他(生徒が独自にテーマを選択)

③調査活動

各グループは選んだトピックに基づき、次のポイントを調査する。

• 背景: フードロス問題の概要とその原因。

• 現状: 世界および国内における具体的なデータや事例。

• 影響: フードロスが経済、環境、社会に与える影響。

• 解決策: 現在行われている取り組みや、新たに提案するアイデア。

④情報整理

• 信頼性の高い情報源(国際機関の報告書、研究論文、ニュース記事など)を使用し、調査を行う。

• データや画像を活用し、視覚的に分かりやすくスライドにまとめる(図2)。

(図2:生徒が作成したスライド)

⑤英語でのプレゼンテーション作成

• プレゼンテーションの構成を明確にし、英語で内容をまとめる。

• 教師が必要に応じて英語表現や用語の確認を行う。

⑥発表とフィードバック

• 各グループが発表を行い、他のグループと質問・意見交換を行う。

• 教師が発表内容の深さやプレゼンテーションスキルに対して具体的なフィードバックを提供し、改善点を共有する。

4.次年度に向けた課題と改善点

一方で、以下の課題も明らかになった。次年度の取り組みでは、以下の4点に注力したいと考えている。

(1) 生徒間のスキル差

各生徒の英語力や学習スピードに差があるため、個別サポートをさらに強化する必要性を感じた。次年度は、AIツールを活用して個別学習を支援する仕組みを導入したいと考えている。

(2) 評価基準の精緻化

成果物のみならず、学習プロセスや協働性を含む評価基準を見直し、より多角的な観点から生徒を評価する基準の再構築が求められると感じている。

(3) 教科横断的な学びの深化

英語以外の教科と連携した学びをさらに推進する必要性があると感じている。特に、探究学習やPBLを全教科で統合的に展開することを目指したい。

(4) 生徒主体のプロジェクト設計

生徒が自ら学習テーマを選び、より自由度の高いプロジェクトに取り組める環境を整備したい。これにより、学びへの主体性をさらに引き出すことを目指したい。

5.おわりに

クリエイティブクラスの1年目は、多くの課題と可能性を秘めた試行錯誤の連続であった。しかし、生徒たちが見せた成長や意欲は、教育改革の可能性を大いに示すものであった。次年度はさらに深い学びを追求し、すべての生徒が輝ける教育環境の構築に尽力していきたい。

参考文献

靜 哲人(2009) 『英語授業の心・技・体』研究社

土屋進一 (2019)「主体的で深い学びを促す英語プレゼンテーション授業」『英語教育6月号』大修館書店

土屋進一 (2024)「『クリエイティブクラス』立ち上げまでの軌跡と今後」一般財団法人 英語教育協議会(ELEC)

土屋進一 (2025)『日本の英語教育のゆくえ』幻冬舎

(つちや しんいち)